所謂的幸福生活,到底是什麼樣子呢?是在都市中奮力拼搏,實現人生價值;還是歸隱田園,踐行陶淵明的採菊理想;亦或是周遊世界,看遍世間萬千繁華。

早川由美與她的書《耕食生活》

日本作家、織品藝術家早川由美一生都在尋找這個答案,為此,她26歲離開繁華都市,周遊亞洲,28歲與製陶藝人小野哲平歸隱田園,過上了自給自足的「耕食生活」。

前些年大熱的日本電影《小森食光》中,女主角回到田野鄉間,種地做飯,引無數都市青年羨慕不已。

早川夫妻卻把生活過成了現實版《小森食光》,幾十年來,兩人穿自織的衣服,用自製的器物,吃飯的食材也都是自己種植的,隔絕了現代生活快節奏的干擾之後,生活的極簡自然之美,淋漓盡致。

林清玄說:「人生真正需要準備的,不是昂貴的茶,而是喝茶的心情。」

早川由美卻是自己創造了一間茶室,在這樣的環境裡,喝不喝茶都已經不重要了。

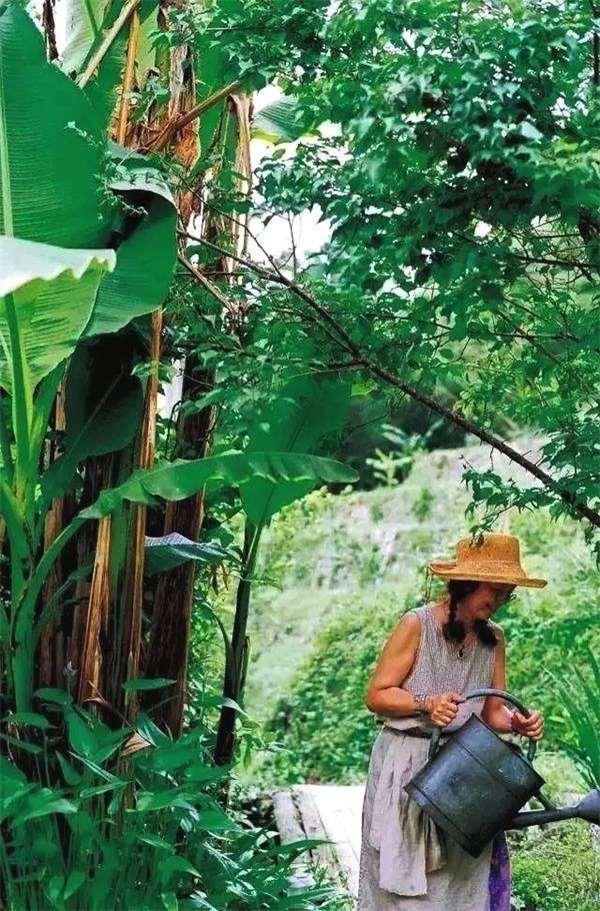

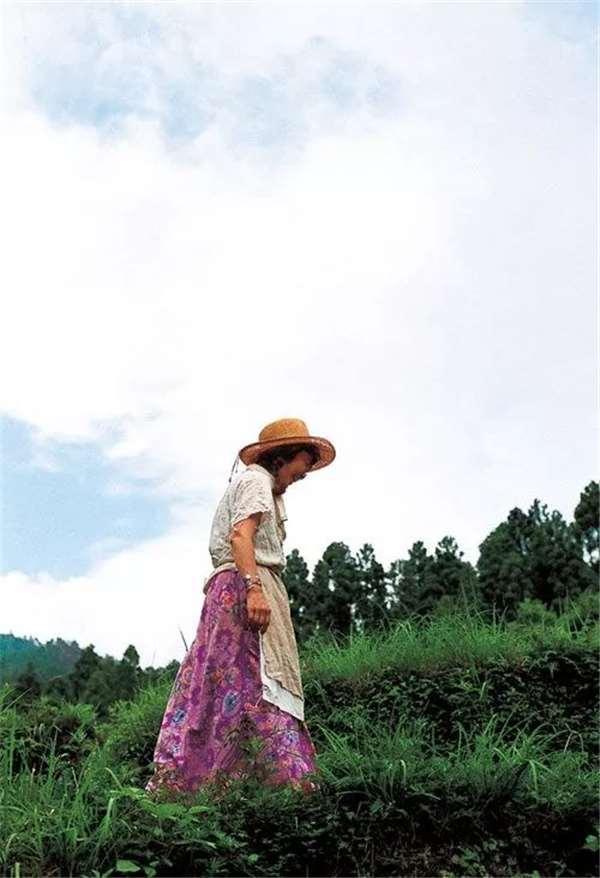

除草、灌溉、施肥,身上沾滿泥土,在身體的勞作間才深刻體會到生命與土地是緊密相連的。

我非常非常喜歡耕作、種樹,甚至沉迷其中,從中獲得了無比快樂。——早川由美《耕食生活》

在繁華都市迷失自己

和現在的許多年輕人一樣,早川在二十歲出頭的時候,陷入了很長一段時間的迷茫期。

雖然在繁華的都市裡,做著兒童美術老師的工作,她卻並不感到幸福。

「總覺得一個人孤零零的,沒有踏實的滿足感。」

這時她唯一的慰藉,是偶然想起的歡樂童年,外婆親手做的味增那美妙的滋味,冬夜裡大家圍著火盆的歡聲笑語,都能令她感到短暫的幸福。

她不禁開始思考,都市生活為什麼不能帶給我快樂?

明明有著便捷的交通,繁華的商業區,和全國頂尖的人才聚集,幾乎想要什麼都能在這裡找到。

有一天,她終於想通了:「都市生活切斷了與真實生命的聯繫。」

也許初來大都市的人,會被城市的燈紅酒綠迷了眼,但時間久了,也就倦了,在城市裡,一切都被商品化、標籤化,你可以用錢買到想要的一切,卻買不到溫暖和關懷。

當我們問自己想要過上怎樣的生活時,裡面藏著的內核,不是我是否真的喜歡和需要,而是過上理想的生活,意味即將擁有多少的經濟收入,可以支付多高的帳單消費,其他人會如何看待我,焦躁感和不踏實感也因此產生。——早川由美《耕食生活》

在旅行中發現自己

換做別的人,可能想通了也就妥協了,早川卻不願意就此投降。

「人這一輩子,不應該以迎合流行的方式過活。」

她決定辭去現在的工作,去別的國家旅行,去看看別人是怎麼生活的。

在馬來西亞,她探訪外駐在此的父親,品嚐各色風味美食;

在泰國,她與流浪者樂團一道,遊歷少數民族聚居地;

在印度,她與背包客們攀談,走遍大大小小的宗教聖地。

有時因為旅行的時間太長,她回到日本時反而有種在異國他鄉的感覺,這個習慣在結婚生子後也沒有改變。

除了旅行者,早川還有一個重要的身份,那就是織品藝術家。

從小到大,早川幾乎都不穿外面買來的衣服,長大後學了染織技術,她就用自己染織的布做衣服。

她說:「市面上找不到我中意的衣服,所以只好自己做了。」

令熱愛手工織品的早川心痛的是,隨著日本工業化水平的不斷提高,手工製品漸漸喪失了地位,人們總是穿著相似的大品牌服飾,甚至還互相攀比,以此為樂,欣慰的是,亞洲的許多地區,還保持著手工織造的傳統。

緬甸茶棉手織布、印度土布、泰國草木染手織拼布,這些做工簡單又美麗的布藝,令早川深深地著迷。

尼泊爾農民服飾、越南長衫、苗族短衣、藏族長袍,這些富有民族特色的剪裁,也給早川提供了無數創作靈感。

她一邊旅行一邊創作,遇到好看的布料就買一些放在背包裡,帶回國內慢慢研究。

旅行開闊了早川的視野,也更加堅定了她的生活理想,看著這些人住在自己建造的小木屋裡,家裡幾乎沒有什麼現代家用電器。

道路的兩旁也都是水稻和植物,卻過得如此悠閒、舒心而愜意,在田間地頭彎著腰勞作的人們。

在一天的辛勞之後總是笑著打招呼:「晚上來家裡吃糯米飯吧!」如此樸素而美好。

早川不禁想:「我是不是也能從城市裡買來的生活,過渡到由雙手創造的生活呢?」

旅行中所吸收的東西如今也深植在我體內,它會在適當的時候冒幾下頭,賜予我點石成金的魔法。

旅行,是我創作的源泉與根本。——早川由美《耕食生活》

回歸田園,你燒陶我織布

中學三年級時,早川曾在京都近代美術館,看到過一件「回歸塵土」的陶藝作品。

那是一張飽經歲月、佈滿塵土的蒼老臉龐,年少的早川呆呆地站在作品前。

心中悄然湧起一個念頭:「我終有一天要回歸土地,回歸塵土。」最早的田園理想也許是那時種下的吧!

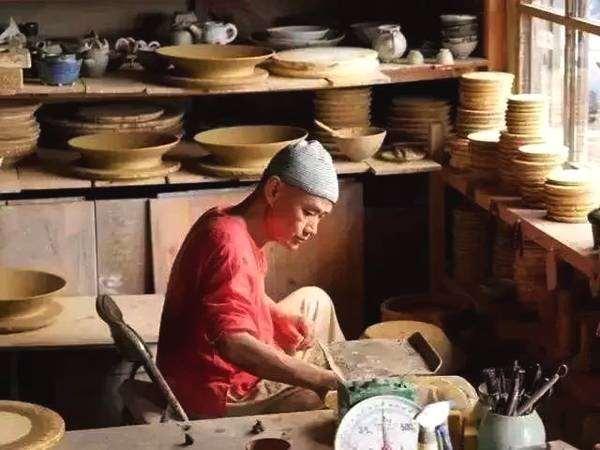

奇蹟般的是,十幾年後,早川又一次在日本常滑的天竺與這件陶藝作品重逢,在作品創作者的家裡,她邂逅了當時在做學徒的小野哲平,小野後來成了早川的丈夫。

對於兩人相識相愛的過程,早川沒有過多提及,一切都是如此自然而然。

她說:「我和哲平都是手藝人,在一起就像照鏡子。」

相識之初,他們就能坐在一起談論創作、談論美,不知不覺一整天就過去了,在對方的眼裡,他們能看到自己的靈魂,所謂的「靈魂伴侶」就是如此吧!

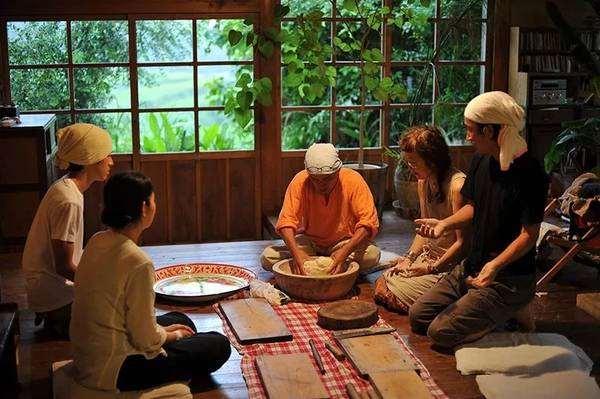

結婚後,早川搬到常滑和小野一起住,他們在山間租了一間便宜的房子,伴著綠植環繞,蟬鳴鳥叫,小野專注於陶藝創作,而早川則開始學習耕種。

她開始愛上在田地裡播種,然後在秋天滿滿收穫的感覺。

從最開始種一些簡單的蔬果,到後來早川已經學會了養雞、栽樹,當時兩人都窮得叮噹響,於是便在山中發掘「寶藏」,採竹筍、當歸、枸杞、紅薯,在朝霞籠罩的海邊撿貝殼、採海藻,都是取之不盡的天然食材。

即便是如此簡陋的居住環境,仍有不少好友不遠千里前來探訪,大家談天說地,喝著自釀小酒,看星河密布,加上兩個孩子的降生帶來的喜悅,早川和小野過得很是愜意。

當然,他們也曾為錢發過愁,擔心著這樣下去無法賺錢該怎麼辦,但最終對美好生活的嚮往戰勝了一切。

「人生就是上天賦予我們時間,讓我們有機會,去做自己所愛所享受的事情。」

在放下焦慮和不安後,兩人更加認真地過好每一天,事業上的起色反而隨之而來。

1987年,早川在東京舉辦了個人織品展,名為《播種人的夢想》,她將多年旅行和田園生活的靈感融入創作,幸福的家庭生活更為她的作品注入了情感,許多人被她的手藝和生活方式所打動。

早川正式作為織品藝術家、手藝人被社會接受,小野的陶藝作品也漸漸開始受歡迎,訂單多了,兩人的經濟狀況也有所好轉。

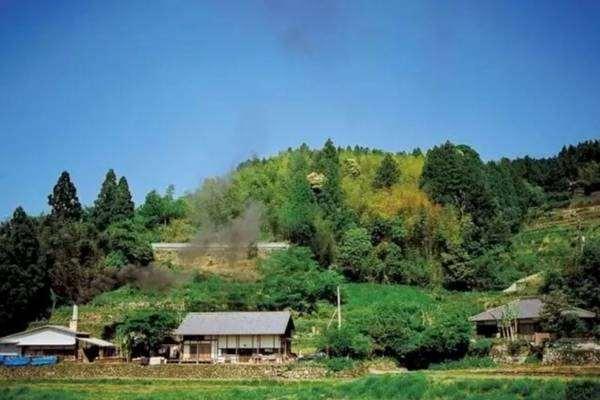

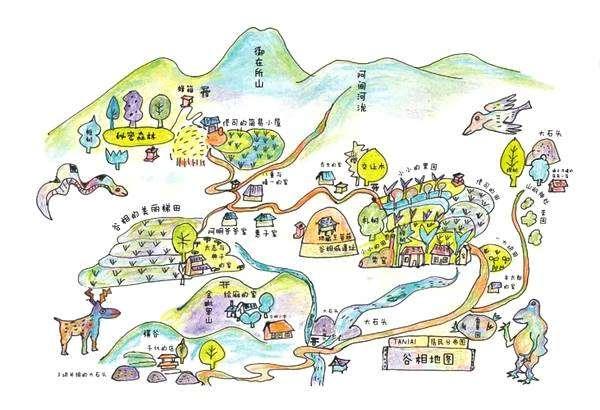

早川和小野在高知縣的居所

1998年,早川和小野搬到了高知縣,在這裡,小野終於有了屬於自己的柴窯,而早川則擁有了一片小小的農田和一片果園,房子是他們和當地的師傅一起親手建造的,材料皆取自山裡,主體是山上的樹木和灰泥,牆則是土和竹編混合而成的,除了柴窯,小野還為早川建了一個布藝工作室,完工後,他們就帶著兩個孩子般了進去,當然,還有兩隻狗、七隻雞和一些樹苗。

新的生活,從這裡開始

我若真是一棵樹,他便是那隻飛來樹上的鳥,想要一起在世界的角落建立一片自己的世界。——早川由美《耕食生活》

幸福的含義

搬到高知縣的新家後,早川更加「肆無忌憚」地實踐她的田園理想,她開始養蜂收集蜂蜜,甚至自己種紅茶。

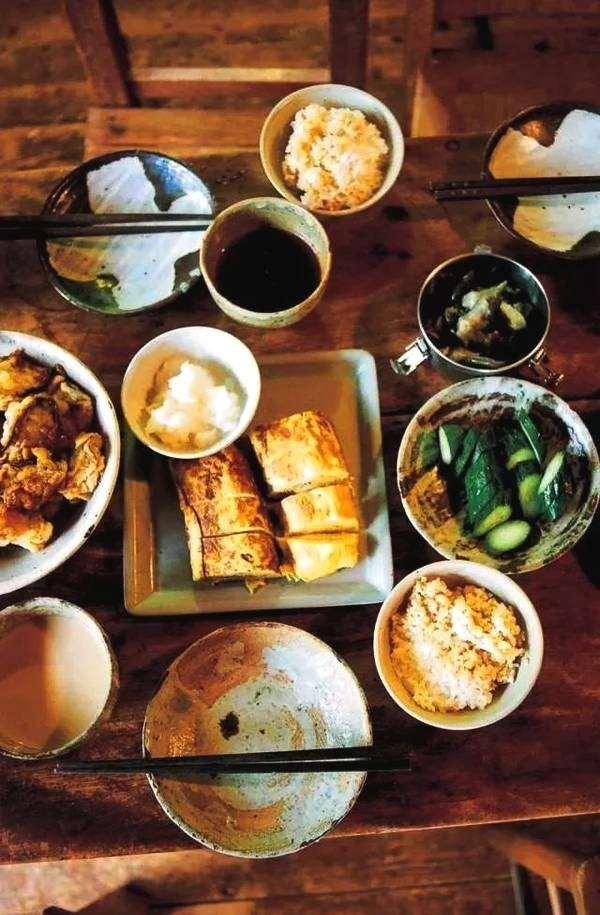

有時丈夫小野會點名要一杯「早川紅茶」,她開始瘋狂地研究食譜,因為「食物被我們食用,成了我們身體的一部分」,在早川看來是件集聚生活美學的事。

早川手繪地圖

除草、灌溉、施肥、收穫、享用,每一步都加深了人與土地的連接,早川在這個過程中感受到的,是前所未有的滿足感。

而田園生活給她帶來的靈感,也在不斷滋養她的織品創作,丈夫小野也是如此。

早川主要負責耕種和烹飪,小野就幫助她做一些雜活,洗衣服、砍柴都是他負責的,作為一個完美主義者,小野對自己的陶器要求非常嚴格,稍有瑕疵就會扔掉。

早川卻會把這些陶器悄悄撿回來用,小野在餐桌上發現自己早就丟掉的碗時,都會一驚:「這個,怎麼回事?」

日本有「養器」的說法,器物用得久了,漸漸就會有靈氣,這些有裂痕的器物在早川看來,反而有一種別樣的美,經過時間和生活沉澱之後,會有一種獨特的藝術感。

2016年,早川的《耕食生活》在中國出版,彼時她已是年近花甲的老人了,在高知縣的鄉間生活了近20年,她卻從未對這片土地感到厭倦。

這些年來,她一直記得外婆當年的口頭禪:「不要慌慌張張的,慢慢來。」

所以她慢慢生活、慢慢創作,慢慢種地、慢慢做菜,悠閒且堅定地走在理想的道理上。

小野曾說她是「為了夢想自找麻煩的人」,早川不否認,但也從未動搖。

「我的夢想是創作與耕種,只做自己喜歡的事情。」令人眼紅的是,她真的做到了。

她早已不再迷茫無措,每一天的生活都更加堅定了。

她與土地、與自然的深深羈絆,她的孩子們已經長大成人,她的丈夫與她靈魂相契,他們常常去旅行,尋找靈感,與有趣的人相識相知,他們又紮根土地,自耕自食,遠離都市生活的喧囂與污濁。

如果幸福有一種樣子,大概,就是這樣吧!